Les tardigrades, ces fascinants animaux microscopiques surnommés 'oursons d'eau', représentent un sujet d'étude passionnant pour les scientifiques et les passionnés de nature. Mesurant entre 0,1 et 1,2 millimètres, ces créatures se trouvent dans divers habitats, des mousses aux lichens, en passant par les milieux aquatiques.

Le matériel nécessaire pour partir à la recherche des tardigrades

L'exploration du monde microscopique des tardigrades requiert une préparation minutieuse et un équipement adapté. Une recherche réussie nécessite des outils spécifiques pour localiser et examiner ces minuscules organismes dans leur habitat naturel.

Les instruments d'observation indispensables

Un microscope puissant constitue l'élément central du matériel d'observation. Une loupe binoculaire permet un premier repérage, tandis qu'un microscope optique avec un grossissement adéquat rend possible l'identification précise de ces organismes mesurant moins d'un millimètre.

Les outils de collecte et de stockage des échantillons

Pour récolter les tardigrades, il faut se munir de petits récipients hermétiques, de pinces fines, et de sachets stériles. L'eau distillée et des flacons propres sont essentiels pour conserver les spécimens vivants. Des étiquettes permettront d'identifier la provenance et la date de collecte des échantillons.

Les habitats naturels où trouver ces fascinants micro-animaux

Les tardigrades, ces minuscules créatures mesurant entre 0,1 et 1,2 millimètres, peuplent notre planète depuis plus de 500 millions d'années. Ces petits animaux microscopiques se rencontrent dans divers environnements, avec une présence remarquable dans certains milieux spécifiques. Parmi les 1340 espèces recensées, certaines ont élu domicile dans des habitats particuliers qu'il convient d'explorer.

Les mousses et lichens, terrains de prédilection

Les mousses et les lichens représentent l'habitat privilégié des tardigrades terrestres. Ces micro-environnements offrent des conditions idéales pour leur survie. La capacité exceptionnelle des tardigrades à entrer en anhydrobiose, un état leur permettant de perdre jusqu'à 95% de leur eau corporelle, s'accorde parfaitement avec ces milieux variables en humidité. Une expérience fascinante menée en Antarctique a démontré la résistance extraordinaire de ces animaux : des spécimens d'Acutuncus antarcticus, retrouvés dans un échantillon de mousse congelée datant de 1983, ont repris vie après 30 ans de conservation à -20°C.

Les zones aquatiques propices à leur développement

Les environnements aquatiques constituent un autre territoire majeur pour les tardigrades. Ces micro-animaux se développent aussi bien en eau douce qu'en milieu marin. Leur adaptation à ces zones humides illustre leur remarquable versatilité. Les tardigrades aquatiques manifestent une résistance singulière face aux variations de pression, supportant des conditions allant jusqu'à 7,5 GPa, soit 74 019 atmosphères. Cette adaptabilité extraordinaire explique leur présence dans pratiquement tous les écosystèmes aquatiques de la planète, des zones côtières aux profondeurs marines.

Les techniques de prélèvement et de préparation des échantillons

L'observation des tardigrades, ces fascinants organismes microscopiques mesurant entre 0,1 et 1,2 millimètres, nécessite une approche méthodique et précise. Ces créatures, surnommées oursons d'eau, se trouvent dans divers habitats comme les mousses, les lichens, ou les environnements aquatiques. Leur capacité unique à entrer en état d'anhydrobiose, où ils ne conservent que 1% de leur eau, rend leur collecte particulièrement intéressante pour les scientifiques.

La méthode d'extraction des tardigrades

La recherche des tardigrades commence par la collecte d'échantillons dans leur habitat naturel. Les mousses et les lichens représentent des zones privilégiées pour leur découverte. Une fois les échantillons prélevés, ils doivent être immergés dans l'eau pour réactiver les tardigrades en état de cryptobiose. Cette étape s'avère essentielle car ces organismes peuvent réduire leur volume jusqu'à 40% lors de la déshydratation. La réhydratation permet aux spécimens de reprendre leur activité métabolique normale.

Les étapes de préparation pour l'observation microscopique

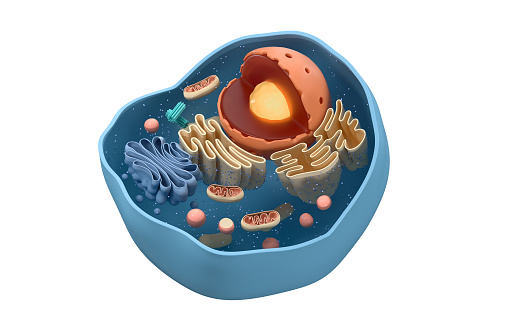

La préparation microscopique demande une attention particulière. Les tardigrades possèdent des structures cellulaires spécifiques, notamment un rempart moléculaire de 100 nanomètres d'épaisseur qui disparaît 24 heures après leur réhydratation. L'utilisation d'un microscope adapté s'avère indispensable pour observer ces organismes dont la taille varie selon l'espèce. Parmi les 1340 espèces connues, certaines comme Ramazzottius varieornatus présentent une miniaturisation de 32%, tandis que d'autres comme Hypsibus exemplaris peuvent atteindre 40% de réduction.

L'identification et la documentation des spécimens

L'observation des tardigrades nécessite une méthodologie précise et rigoureuse. Ces petits animaux microscopiques, mesurant entre 0,1 et 1,2 millimètres, se trouvent dans différents habitats aquatiques et terrestres. Les scientifiques ont identifié plus de 1340 espèces, chacune présentant des caractéristiques uniques.

L'observation des tardigrades nécessite une méthodologie précise et rigoureuse. Ces petits animaux microscopiques, mesurant entre 0,1 et 1,2 millimètres, se trouvent dans différents habitats aquatiques et terrestres. Les scientifiques ont identifié plus de 1340 espèces, chacune présentant des caractéristiques uniques.

Les caractéristiques morphologiques à repérer

L'identification des tardigrades s'effectue grâce à leurs traits distinctifs. Ces oursons d'eau possèdent une structure particulière, avec des cellules organisées autour d'un rempart moléculaire de 100 nanomètres d'épaisseur lors de la déshydratation. Leur capacité à réduire leur volume de 40% et à perdre jusqu'à 95% de leur eau constitue une caractéristique remarquable. Les mitochondries subissent une réduction de taille de 15% pendant la phase de cryptobiose, un phénomène fascinant pour les chercheurs.

Les méthodes de conservation et d'archivage des observations

La préservation des spécimens requiert des techniques spécifiques. Les tardigrades survivent à des conditions extrêmes, incluant des températures allant de -272°C à +151°C. Cette résistance extraordinaire permet leur conservation à long terme. Une expérience remarquable illustre cette capacité : des scientifiques ont réanimé des spécimens d'Acutuncus antarcticus après 30 ans de conservation à -20°C. La documentation photographique, les relevés de données et les échantillons constituent des éléments essentiels pour l'archivage scientifique.

La préservation des tardigrades pour une étude scientifique durable

Les tardigrades, ces fascinants organismes microscopiques mesurant entre 0,1 et 1,2 millimètres, représentent un sujet d'étude remarquable pour la communauté scientifique. La conservation et l'analyse de ces 'oursons d'eau' nécessitent des protocoles spécifiques, adaptés à leurs caractéristiques uniques et leurs capacités de survie extraordinaires.

Les méthodes de maintien en vie des spécimens collectés

La préservation des tardigrades s'appuie sur leur capacité naturelle à entrer en anhydrobiose, un état durant lequel ils perdent jusqu'à 95% de leur eau corporelle. Cette adaptation permet leur stockage à long terme. Les scientifiques ont réussi à réanimer des spécimens d'Acutuncus antarcticus après 30 ans de conservation à -20°C dans des échantillons de mousse. La clé réside dans la formation d'une structure intercellulaire spécifique de 110 nanomètres, servant de protection naturelle pendant leur état cryptobiotique.

Les protocoles d'analyse génétique et cellulaire

L'étude génétique des tardigrades révèle des mécanismes de protection uniques, notamment la protéine Dsup, identifiée en 2016 chez Ramazzottius varieornatus. Cette protéine assure la protection de leur ADN face aux radiations extrêmes. Les analyses cellulaires montrent des adaptations remarquables : leurs mitochondries réduisent leur taille de 15% pendant la cryptobiose, tandis que leur volume total diminue de 32 à 40% selon les espèces. Ces modifications structurelles permettent leur survie dans des conditions extrêmes, résistant à des pressions atteignant 74 019 atmosphères sans altération cellulaire détectable.

Les conditions environnementales idéales pour l'observation des tardigrades

Les tardigrades, ces fascinants organismes microscopiques mesurant entre 0,1 et 1,2 millimètres, peuplent notre planète depuis plus de 500 millions d'années. L'observation de ces 'oursons d'eau' nécessite une compréhension approfondie de leur habitat naturel et des conditions spécifiques qui favorisent leur présence.

Les périodes climatiques favorables à la recherche

La recherche des tardigrades s'effectue principalement dans les environnements aquatiques, les mousses et les lichens. Ces organismes microscopiques s'adaptent remarquablement aux variations climatiques grâce à leur capacité d'anhydrobiose, un état leur permettant de survivre avec seulement 1% de leur eau corporelle normale. Les meilleures observations se réalisent dans les zones humides, où ces créatures maintiennent leur activité métabolique normale. La présence d'eau est indispensable pour les observer en pleine activité, car ils retrouvent leur forme active dès leur réhydratation.

Les paramètres physico-chimiques à prendre en compte

Les tardigrades présentent une résistance exceptionnelle aux conditions environnementales extrêmes. Ils survivent à des températures allant de -272°C à 151°C, supportent des pressions atteignant 7,5 GPa et résistent même aux radiations. Pour leur observation, la présence d'un substrat adéquat comme les mousses ou les lichens s'avère essentielle. La formation d'une structure intercellulaire spécifique de 110 nanomètres lors de la cryptobiose illustre leur capacité d'adaptation remarquable. Cette caractéristique unique leur permet de maintenir l'intégrité de leurs cellules dans des conditions variées, facilitant leur présence dans pratiquement tous les écosystèmes terrestres.